Die Hinweise im Mai 2014 des Berliner Ziegelsteinspezialisten Herrn Horst Hartwig auf Kirchenziegel war sehr hilfreich.

Erfolglos waren in Bezug auf den „Jaczoturmziegel“ mit dem Stempel „51/A1“ die Besichtigung einiger Kirchen in Spandau und im Umland.

An der Katholischen Kirche „Maria, Hilfe der Christen“ (Gemeinde) in Spandau, war ich jedoch erfolgreich.

.

Zur Baugeschichte der Kirche:

| 1891 | „Der Gang der Entwicklung des katholischen Vereinswesens wird im Blick auf die Gemeinde Spandau deutlicher. 1891, als die Gemeinde St.Marien-Spandau circa 10 000 Seelen zählte, gab es folgende Vereinigungen: 1. Männerkonferenz des St. Vincenz-Vereins (seit 1851) 2. „Vincenz-Frauenverein (1857) 3. Gesellenverein (von 1869 an bis zum Kulturkampfverbot) 4. Geselliger Verein 5. Katholisch-polnischer Handwerkerverein 6. Bonifatius-Sammelverein (1885) 7. Katholischer Arbveiterverein St. Joseph (1891 Anfang der zwanziger Jahre gab es dagegen 33 Vereinigungen, darunter…Kirchenbauvereine fur Tochtergemeinden… Wie in Berlin selbst so bestanden für die Kirchengründungen der Vororte erhebliche finanzielle Probleme, obwohl gerade in den westlichen Berliner Vororten eine wohlhabende und auch opferwillige katholische Bevölkerung ansässig wurde. Charakteristisch ist die Finanzierung des Neubaus der St. Marienkirche in Spandau, die 1900 das längst zu klein gewordene Gotteshaus am Behnitz von 1846 ersetzten sollte: 68 000 Mark steuerte die Gemeinde bei, 30 000 kamen als Gnadengeschenk des Fürsterzbischofs, 65 000 als Patronatsbeitrag…des Preußischen Staates hinzu und 110 000 Mark erbrachten Sammlungen bei den Katholken Deutschlands.“ Quelle: Felix Escher, 1990, Seelsorge und Diakonie in Berlin, Zitatauszüge aus den Seiten 283 und 286 |

| 1904 | „…entstand hierzu ein Kirchbauverein, der Spenden für den Kirchbau sammelte. St. Marien am Behnitz wurde 1907 oder 1910 an das Militär verkauft, wodurch weitere Geldmittel für einen Neubau zur Verfügung standen. Man erwarb ein Baugrundstück von den Rachwitzsch’schen Erben an der Ecke Askanierring/Moltkestraße (heute: Ecke Flankenschanze/Galenstraße),…“ |

| 07.10.1905 | „Vorentwurf datiert“ |

| 07.03.1908 | „Ausführungsentwurf datiert“ |

| 04.10.1908 | Baubeginn, dann Baupause während des Winters |

| Ausführung: Baugeschäft Karl Burchardt. Franz Kohstall 1924 (siehe unten): „C. Burchardt aus Groß-Lichterfelde…Maurerarbeiten„. Es dürfte sich um diese Firma gehandelt haben: | |

| 16.04.1909 | Die postalische Anschrift der St.-Marien-Kirche lautet heute „Flankenschanze 43“. Dies war aber nicht immer so. Beim Bau der Kirche wurde ihre örtliche Lage mit Askanierring bezeichnet. Der Askanierring erhielt seinen Namen am 16.04.1909, also unmittelbar vor Grundsteinlegung der Kirche. In dem damaligen Beschluss zur seiner Namensgebung hieß es, sein Name „soll an die Vorfahren unseres Herrscherhauses aus der Zeit der Askanier erinnern, welche im Besonderen als Begründer der Mark Brandenburg anzusehen sind„. Albrecht der Bär war Askanier und er war es, der nach der Schildhornsage und nach der am Jaczoturm angebrachten Gedenktafel, den letzten Slawenfürsten in die Havel trieb, wodurch sich dieser zum Christentum bekannte und wodurch somit die Christianiesierung der Mark vollendet wurde: „Has per fauces, Jaczo, princeps Slavorum, / ab Alberto Urso pulsus, ad habelam evasit. / Anno Domini MCLVII.“ (Durch diese Schlucht wurde Jaczo der Slawenfürst im Jahre des Herrn 1157 von Albrecht dem Bären verfolgt und in die Havel getrieben.). |

| 20.05.1909 | Grundsteinlegung |

| 05.12.1909 | Richtfest |

| 05.07.1910 | Franz Kohstall 1924, Seite 133: „Der Turmknauf wurde aufgesetzt.„ |

| 30.10.1910 | Kirchenweihe |

| 25.12.1910 | Franz Kohstall 1924, Seite 134: Erstes Glockengeläut „in der ersten Weihenacht ihres Daseins, – morgens zwischen 4 und 5 Uhr am 25. Dezember 1910.„ |

| 1911 | Literatur: Zentralblatt der Bauverwaltung, Nummer 51 vom 24.06.2011 – pdf Zentralblatt der Bauverwaltung, Nummer 53 vom 01.07.1911 – pdf |

| 1924 | Franz Kohstall, Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde Spandau, siehe unten! |

| 1925 | „Im Dezember 1925 wurde die Kirchturmspitze durch Blitzschlag schwer beschädigt.“ |

| 06.10.1944 | „Am 6. Oktober 1944 war die Kirche bei einem Fliegerangriff so stark zerstört worden, dass die englische Militärregierung später die Sprengung anordnete. Diese konnte jedoch abgewendet werden.“ (Siehe auch: Luftangriff, auch der Turm der Nikolaikirche wird durch Brandbomben zerstört).Weitere Informationen von der Amateurfunkstation DL0AVH im Turmzimmer der Kirche: „…wurde das Kirchengrundstück bei einem Fliegerangriff von neun Bomben getroffen. Die sechs Sprengbomben, die allein die Kirche trafen, hinterließen ein Bild von Trümmern und Schutt…“ |

| 1946 | „1946 wurde das Kirchengrundstück in Eigenleistung von Gemeindemitgliedern enttrümmert.“ |

| 1948 – 1952 | „1948 begannen die Wiederaufbauarbeiten, die sich bis 1952 hinzogen; Richtfest war am 10. Oktober 1950. Treibende Kräfte waren Pfarrer Geistlicher Rat Willy Nawroth und Oberbaurat Felix Lukanek. Am 22. Mai 1952 wurde die Kirche nach der Altarweihe durch den Berliner Bischof Wilhelm Weskamm in ihrer früheren Gesamtgestalt wieder für Gottesdienste in Gebrauch genommen.“ |

| 1963 – 1965 | DL0AVH: „Nach dem Wiederaufbau der Bausubstanz (1946 – 1952) wurden am Turm und an den Fassaden (1963 – 1965) die Kriegsschäden beseitigt und eine Neugestaltung des Vorplatzes durchgeführt.“ |

| 1968 | Abschluss Instandsetzung und Umgestaltung |

| 1995 | Eintragung als Denkmal 09080567 |

| Fundstelle | Stempel | Bild | Größe in cm CIRKA* ! Breite x Tiefe x Höhe |

| Betkapelle | 48-B1 | Bild | 21,3 x 12,5 x 8 |

| Betkapelle | 48-B1 | Bild | 21,4 x 12,8 x 8 |

| Betkapelle | 48-B1 | Bild | nicht erreichbar |

| Betkapelle | 48-B1 | Bild | Sockel, nicht vermessen |

| Grundstücksmauer | 48-B1 | Bild | ? x 13,3 x 8,5 (8,0) |

| Grundstücksmauer | 48-B1 | Bild | neben westlichen Querschiff, nicht vermessen |

| Grundstücksmauer | 48-C1 | Bild | ? x 13,5 x 8 |

| Halle | ??-C1 | Bild | Nord-Westen, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 48-C? | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Turm | 48-C6 | Bild | Nordseite, linker Giebel |

| Turm | 48-C6 | Bild | Ostseite, linker Giebel, ein halbes Dutzend 48-C6 Stempel |

| Turm | 48-C6 | Bild | Südseite, linker Giebel, ein halbes Dutzend 48-C6 Stempel |

| Betkapelle | 267-B1 | Bild | Gesimsstein, nicht erreichbar |

| Betkapelle | 267-B1 | Bild | Sockel |

| Betkapelle | ?67-B1 | Bild | Bodensockel, nicht vermessen |

| Grundstücksmauer | 267-B1 | Bild | Diverse 267-B1 beidseitig neben westlichen Querschiff, nicht vermessen |

| Halle | 267-B1 | Bild | Osten, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 267-B1 | Bild | Osten, nicht ereichbar |

| Nebenchor | 267-B1 | Bild | Osten, nicht erreichbar |

| Betkapelle | 267-C1 | Bild | 21,5 x 13,3 x 8 |

| Betkapelle | 267-C1 | Bild | Sockel, nicht vermessen |

| Chor | 267-C1 | Bild | Norden, nicht erreichbar |

| Chor | 267-?? | Bild | Norder, nicht erreichbar |

| Halle | 267-C1 | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Halle | 267-C1 | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Halle | 267-C1 | Bild | Osten, 2 Stück, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 267-C1 | Bild | Osten, ? x 13,5 x 8,5 |

| Nebenchor | 267-C1 | Bild | Osten, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 267-C1 | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 267-C1 | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Nebenchor | 267-C? | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Querschiff | 267-C1 | Bild | Osten, nicht erreichbar |

| Querschiff | 267-C1 | Bild | Westen, nicht erreichbar |

| Betkapelle | 267–KX | Bild | Verschobenes Rechteck, unterhalb Dachkante, nicht erreichbar |

| Grundstücksmauer | j | Bild | ? x 13,3 x 8,5 |

| Nebenchor | M | Bild | Turmschriftbuchstabe? |

| Grundstücksmauer | V | Bild | ? x 13 x 8,8 Turmschriftbuchstabe? |

| Chor/Nebenchor | ?OB? | Bild | Sockel, nicht vermessen |

| Grundstücksmauer | (r) | Bild | Beschädigung oder Signatur? |

| Nebenchor | (L) | Bild | Beschädigung oder Signatur? |

| Nebenchor | (S) | Bild | Beschädigung oder Signatur? |

| *Eingemauerte Ziegel zu vermessen, ist gar nicht so einfach. Die Ziegel weisen Beschädigungen/Rundungen an den Kanten auf, sie sind schwer zugänglich, das Höhen- und Seitenverhältnis beim Ablesen muss aber stimmen und ich frage mich, in wie weit Ziegel herstellungsbedingt von vornherein Maßtoleranzen aufweisen. |

|||

Frau Wiltrud Barth vom Landesdenkmalamt in Berlin, hat mir die wichtige Information übermittelt, dass die Ziegelsteine an der Spandauer St. Marien-Kirche von den „Rathenower Verblendwerke C. G. Matthes & Sohn“ stammen („Die Angabe habe ich gefunden in: Andreas Tacke, Kirchen für die Diaspora. Christoph Hehls Berliner Bauten und Hochschultätigkeit (1894-1911) = Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin, Beiheft 24, Berlin 1993, S. 222.„). Ich habe mir das Buch sofort bestellt und am 04.07.2014 erhalten. Die Auswertung scheint vielversprechend zu werden und meinen Verdacht in Bezug auf die Motivlage der möglichen Initiatoren-Erbauer, wenn sie aus dem Umfeld der Spandauer katholischen Gemeinde stammen sollten, zu belegen. Ich werde die Chronik von Herrn Kohstall und Auszüge aus dem Werk von Herrn Tacke in Beziehung setzen. Als möglicher Bau-Initiatoren steht Herr Kohstall im Fokus. Möglicherweise handelt es sich bei dem Jaczoturm sogar um ein kleinen Nebenbeibauwerk, bzw. einer kleinen Planungsunterstützungsleistung, seitens Herrn Prof. Christoph Hehl, kurz vor seinem Tod.

- Den Zuschlag für die Maurerarbeiten an der Kirche erhielt die Firma „Carl Burchardt, Baugeschäft„, Gross-Lichterfelde-Ost bei Berlin, Heinrich-Straße 5 (später Berlinerstraße 134-137, heute Ostpreußendamm). Die Firma Burchardt gab gegenüber Herrn Professor Christoph Hehl am 26.09.1909 folgende schriftliche Erklärung ab:

„Bezugnehmend auf die Unterredung erkläre ich mich bereit, die am Neubau der Katholischen Kirche in Spandau übrig bleibenden Formsteine dem Unternehmer des Pfarrhauses zu meinen Vertragspreisen zu überlassen.„ - Den Zuschlag für den Bau des Pfarrhauses erhielt der Spandauer Maurer- und Zimmermeister Paul Florian, Spandau, Schönwalderstraße 83 (später Falkenhagenerstraße 33b /Ecke Windmühlenberg).

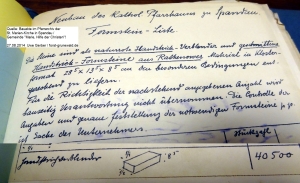

- Der Bauakte liegt eine „Formstein-Liste“ der zu verbauenden Ziegelsteine bei, jedenfalls für das Pfarrhaus. Dort heißt es einleitend:

„Steine sind als naturrote Handstrich-Verblender und geschnittene Handstrich-Formsteine aus Rathenow Material im Klosterformat 28,5 x 13,5 x 8,5 cm zu den besonderen Bedingungen entsprechend zu liefern.“

Dann folgt eine Liste mit 13 verschiedenen Formsteinformaten, wobei die Steine mit der vorstehend genannten Standard-Größe mit insgesamt 40500 Steinen das größte Kontingent ausmachen. - Die Steine für die Kirche wurden von den „Rathenower Verblendsteinwerke C.G. Matthes & Sohn“ geliefert.

- Die Firma Burchardt erwähnt in einem Schreiben vom 17.12.1910: „Die letzten Wochen vor der Einweihung der Kirche haben, … sehr große Geldaufwendungen erforderlich gemacht, da bei Beginn der Maurerarbeiten im Frühjahr 1909 durch das Fehlen der Formsteine und dadurch bedingte Hinderung der gesamten Steinlieferung, die Bauarbeiten erheblich verzögert worden sind.„

Ergebnis: In der Bauakte habe ich keinen Formstein-Katalog der Ziegelei Matthes gefunden. Die eigenständige Formstein-Liste des Architekten Herrn Prof. Hehl lässt hingegen den Schluß zu, dass die gelieferten Formsteine im Klosterformat nicht nach Katalog ausgewählt wurden, sondern entsprechend der Liste von der Ziegelei Matthes entweder extra hergestellt wurden, oder aber die Ziegelei über Bestände verfügte, welche bereits das verlangte (oder ein ähnliches) Format (ggf. mit einer vertretbaren Toleranz) aufwiesen.

Pingback:Neues zum Jaczo-Turm – Forst Grunewald