.

Schildhorn ist auch eine meiner Lieblingsgebiete.

Man kann die Halbinsel wunderbar umlaufen und hat von der Wasserrettungsstation Schildhorn (unterhalb des Denkmals) einen herrlichen Ausblick auf:

- Die Breite See (dieser Name ist heute in Vergessenheit geraten)

- Die Scharfe Lanke

- Den Pichelswerder

- Die Gemünde

- Den Stößensee (südl. Einfahrt)

- Das Restaurantschiff „Alte Liebe“

– früher eine ehemalige „Zille“ von „Mutter Trautmann“

– heute die ehemalige Hamburger Fähre Godeffroy - und natürlich die Havel

Südlich schließt sich der Dachsberg, der Dachsgrund und der Elsgrund an.

Schildhorn war, zusammen mit dem Pichelswerder, insbsondere um und nach der Jahrhundertwende eines der beliebtesten (Dampfer-)Ausflugsziel mit etlichen Lokalitäten. Sehr schön beschrieben unter anderem 1902 von Berdrow (siehe unten in der Chronik). Zu dieser Zeit konnte man auch mit einer Kahnfähre nach Gatow übersetzen. Aber auch zu „West-Berliner-Zeiten“ tobte hier das Ausflugsleben; Dampferstationen, Badestelle, Sportboote, Spielplatz und Lokalitäten, hier es gab dort sogar mal einen Wienerwald.

Heute ist es etwas ruhiger geworden und von den vielen Lokalitäten sind nur zwei übriggeblieben. Zum einen das Wirtshaus Schildhorn, dessen Gebäude noch heute den Charme vergangener Zeiten wiederspiegeln und das in den siebziger Jahren erbaute GEW Seehotel Grunewald. Dann gibt es noch ein Bootshaus und einen Waldspielplatz. Und natürlich das Schildhorndenkmal, die dazugehörige Schildhornsage ist unten umfassend in der Chronik aufgeführt. Die frühere Haupt-Dampferstationan der Havel (Ritzhaupt) ist schon längst abgerissen. Eine Station der Reederei Riedel an der Jürgen Lanke (Gargen Lanke) ist m. W. nicht mehr aktiv in Betrieb. Was es mit der Namensgebung der Jürgen/Gargen Lanke auf sich hat, habe ich bisher noch nicht herausgefunden.

Für meine Familie hat Schildhorn darüber hinaus eine besondere Bedeutung:

- Während der Berlin Blokade ist mein Vater zusammen mit einem Freund in einer Winternacht 1948/49 bei Schildhorn Brennholzschlagen gegangen, was damals aber verboten war. Zu diesem Zweck sind sie mit einem Kanadier von Boxfelde an der Scharfen Lanke aus nach Schildhorn gerudert. Nun war die Säge jedoch im Winterwald sehr laut, weshalb sie immer nur dann gesägt haben, wenn ein Rosinenbomber über sie hinwegflog und ihr Sägelärm von dem Flugzeugmotorenlärm überlagert wurde. Auf dem Rückweg fing dann die Scharfe Lanke an zuzufrieren, wodurch sie beinahe gesunken wären, weil das scharfe Eis den nur mit Tuch bespannten Rumpf aufgescheuert hatte.

- 1953 kaufte mein Vater sich dann von der Söhnel-Werft seinen ersten eigenen Kanadier und taufte ihn auf den Namen „Mops„. Einige Monate später steuerte er dann zusammen mit einem Freund die Badestelle an der Schildhornspitze an und lernte dort meine spätere Mutter kennen. Ohne dieses Kennenlernen würde es als also weder mich und somit auch nicht diese Webseite hier geben. In meiner Kindheit haben wir dann mit „Mops“ an den Sommerwochenenden vom Bootshaus Hempler an der Scharfen Lanke aus Badeausfahrten gemacht, sehr oft auch nach Schildhorn. Auch nachdem ich längst erwachsen war, waren meine Eltern noch bis 2003 mit „Mops“ regelmäßig auf der Unterhavel unterwegs. Seit 2003 befindet sich „Mops“ in Berlin in der Binnenschifffahrsabteilung des Deutschen Technikmuseum und kann dort besichtigt werden.

Wenn Sie mal dort sind, würde es mich und auch meine inzwischen verstorbenen Eltern sehr freuen, wenn Sie auch einen Blick auf unseren „Mops“ werfen!

.

|

|

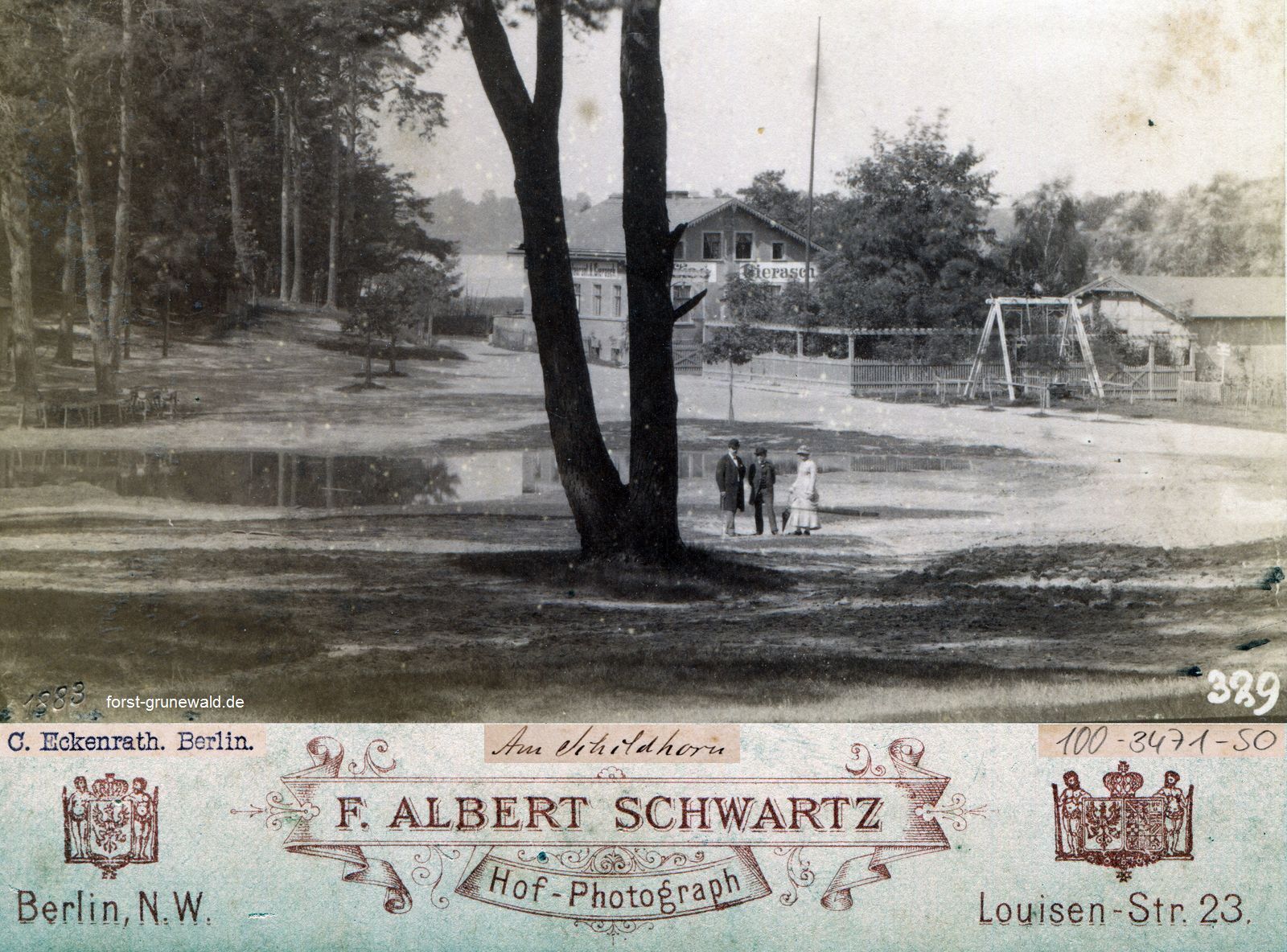

| 1893 !

|

2005

|

.

.

Chroniken:

| 1730 |

Jacob Paul von Grundling, Leben und Taten Markgrafs Albrecht d. Bären, Seite 21 / Erstnennung der Sage:

|

| 1823 |

Valentin Heinrich Schmidt, Über die Erwerbung der Mark Brandenburg durch Albrecht den Bären, Berlin 1823, S. 45; nach einer Abschrift aus: 1868 Gymnasial-Director W. Schwartz in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams, Theil IV., Seite 283 / Erstnennung der Sage mit dem Handlungsort Spandau/Pichelsdorf:

|

| 1839 |

Karl Friedrich von Klöden, Ueber die Entstehung, das Alter und die früheste Geschichte der Städte Berlin und Kölln, Seite 149:

|

| 1862 | Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Band 1 – Das Schildhorn bei Spandau, Seiten 377 – 382:

|

| 1868 | Gymnasial-Director W. Schwartz in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Potsdams, Theil IV., Seiten 282 – 287, Auszug:

„…In Pichelsdorf und in den Dörfern an der Havel entlang, wie anderseits in Charlottenburg, dem alten Lietzow, finden sich ihre Spuren. Die Landzunge, auf der wir gestanden, welche das Volk das Schildhorn nennt, der breite Wasserspiegel, welcher sich vor uns ausbreitet, und eine andere Landzunge, welche sich gegenüber von dem Dorfe Pichelsdorf in das Wasser hineinzieht und die man „den Sack“ nennt, sind das Local, an welches sich die Sage anknüpft. Hier soll, heißt es, in den alten Zeiten einmal jemand glücklich mit seinem Pferde hinübergeschwommen sein, um sich seinen Verfolgern zu entziehen. Auf der Flucht kam er nämlich, wird erzählt, an das jenseitige Ufer und gerieth in die Landzunge, so daß seine Verfolger schon triumphierend ausriefen: „Jetzt haben wir ihn im Sack!“ Er aber gab seinem Pferde die Sporen und setzte hinein in die Havel, und sein treues Thier schwamm wirklich die weite, weite Fläche mit ihm hinüber, und glücklich erreichte er den diesseitigen Strand, wo er zum Zeichen seiner Rettung seinen Schild- und Horn an einem Baume aufhängte, weshalb man noch heute diese Stätte „das Schildhorn“, jene Landzunge dort drüben bei Pichelsdorf „den Sack“ nennt. So der allgemeine Inhalt der Sage. Weiter entfaltet sich sich nun zunächst in eigenthümlicher Weise, indem sie den Beweis liefert, wie die Sage stets geschäftig sich immer neu verjüngt und mit der Zeit gleichsam fortrückt….. |

| 1888 |

Georg Sello, Potsdam und Sans-Souci, Breslau 1888, Seiten. 150-164, insbes. Seite 154ff.,:

|

| 1894 | Fontane, Seiten 13 – 17:

Vor uns liegen die drei Schildhorn-Restaurationen von Wegener (rechts), von Schmidt (in der Mitte) und von Rieger (links). Sämmtliche drei Lokale grenzen mit ihren Gärten an die Havel, gewähren gute Verpflegung, haben Post- und Telephonverbindung mit Spandau und geräumige Stallungen. Kahn- sowie Dampferfahrten nach Gatow (einfaches Wirtshaus), Pichelsberg und Pichelswerder, 10-20 Pf. |

| 1902 | Berdrow, Seiten 94 – 100:

„Ein strahlender Sommermorgen mit Hundstageshitze, Sonntag überdies, ist über Berlin aufgegangen. Intra muros droht es entsetzlich zu werden, und was Beine hat, flüchtet ins Freie. Ein solcher Tag bringt die bewährten Prinzipien zu Fall, und so besuchen wir denn heute, unserer Ueberzeugung zum Trotz, den Grunewald einmal am Sonntag. Er ist Sonn- und Feiertags nicht schön; aber wir wollen heute nicht ihn, wir wollen seine Gäste sehen. Nachdem wir bis Spandau die Bahn benutzt, besteigen wir an der Charlottenburger Brücke den schon ungeduldig keuchenden Haveldampfer. Er ist „besetzt“ – der Kenner weiß, was das Wort an solchem Tage bedeutet: das Hinterdeck hat mit Kind und Kegel der Orchesterverein „Kleine Pauke“ eingenommen; am Bugspriet hat der Gesangsverein „Trillerflöte“ sein Wigwam aufgeschlagen; in der Mitte herrschte ein Gewimmel von weißer, rosa und himmelblauer Unschuld, und aus den Kajüten schaut’s Kopf an Kopf, der reine Viehwagen, wie ein Sarkast bemerkt. Dennoch ist alles eitel Luft und Freude. Ein letztes Glockensignal, ein langgezogener Pfiff – und ächzend und stampfend setzt das überfüllte Fahrzeug sich stromabwärts in Bewegung. Anlagen, grünbebuschte Ufer, Häuser und Gärtchen gleiten vorüber, auf dem bewegten Wasserspiegel tanzen die Sonnenlichter neckend, blendend und durch den Sinn schwirrt ein Verschen des liebevollen Schilderers märkischer Lande und Leute, unseres unvergeßlichen Theodor Fontane: Blaue Havel, Grunewald, Bald sind der Burgwall und der Kietz, zwei Erinnerungen an Spandaus erste Jugendtage, erreicht. Letzterer wurde bis 1815 von den Kietzfischern, den Nachkommen der unter besonderem Schutz des andesherrn und der Spandauer Vogtei stehenden Wenden, bewohnt. Da er aber in der Schußlinie der Festungskanonen lag und bei den Belagerungen der Stadt mehrmals zerstört worden war, mußten die Bewohner nach dem Tiefwerder übersiedeln, wo ihnen 1916-1818 ein neues Dorf erbaut wurde. Die zwischen der Havel und dem zugewachsenem Faulen See gelegene Ortschaft hat sich in den letzten Jahren stark modernisiert, während das ein Endchen weiter abwärts auf dem rechten Ufer liegende Pichelsdorf noch immer jenes altertümliche, den Städter so traut und anheimelnd berührende Aussehen bietet. Alte Gebräuche wie das “Antuten” des Weihnachtsfestes und die Anfertigung eigenartiger, mit Binsenmark und Flittern beklebter Ostereier waren bis vor kurzem noch hier üblich. Nun erheben sich zur Linken die Höhen von Pichelswerder. Vom Waldrand herüber grüßen ein paar mächtige Eichenriesen, darunter ein Stamm von sieben Metern Umfang, sicherlich der stärkste in weitem Umkreise, und gesund, kerngesund, während sein viel bekannterer Bruder am Stößensee im Restaurant Wilhelmshöhe nur noch eine mit Klammern und Schrauben aufrecht erhaltene Ruine darstellt. „Wie alt mag so´n Bäumlein wohl sein, Karl?“ ruft ein Wißbegieriger laut durch die unaufhörlich hin und her schwirrende Unterhaltung. „Na, der hat sein tausendjähriges Jubiläum hinter sich, Aujust, det kannste jloben,“ entgegnene überzeugt sein Freund Häsele (?). „Meinst Du wirklich, Karl? Denn könnt´ er ja den alten Fritzen noch erlebt haben!“ ruft August erstaunt. „Hat er ooch, da kannste Gift druf nehmen!“ „Erlauben Sie, meine Herren,“ mischt sich ein dritter bescheiden in die Unterhaltung, „voll so schlimm ist die Sache wohl nicht. Man überschätzt bei diesen schönen alten Bäumen das Alter gewöhnlich sehr, und es dürfte im ganzen Grunewald kaum eine Eiche stehen, die über 500 Jahre alt ist. Diese hier wird also nicht einmal in die Zeit Albrechts des Bären oder seines Zeitgenossen Jaczo zurückreichen.“ „Jaczo, Jaczo! Det war ja woll der olle Wendenkönig, den se in Schildhorn ’n Denkmal jestiftet haben?“ „Ganz recht! und drüben sehen Sie die Pichelsdorfer Spitze oder den sogenannten „Sack“, da, beim Schloßpark, wo sich Jaczo über die Havel gerettet hat.“ „Erklären Sie uns den Rummel doch mal, Herr Professor! Ick habe woll noch so’n Animus, aber der richtige Zusammenhang fehlt.“ „Sehr gern meine Herrn! Bemerke aber ausdrücklich, daß das Ganze mehr Sage als Geschichte ist und in zahlreichen Variationen (*Fußnote 14) erzählt wird. Die ausführlichste derselben ist wohl folgende: „Marggraf Albrecht der Bär lag mit dem Wendenfürsten Jaczo in heißer Fede. Auf dem Potsdamer Werder wurde die ganze Streitmacht des Markgrafen zusammengezogen, um den Angriff des Feindes zu erwarten. Jaczo hatte eine bildhübsche Tochter, Idra, die hatte Gero, der zu Albrecht stand, zur Gattin erkoren. An der Havel wurde die Entscheidungsschlacht geschlagen, die zu Ungunsten der Wenden ausfiel. Wild flohen sie vor den Scharen Albrechts, und auch Jaczo, der mutige Fürst, stürzte davon in wilder Flucht. Wo die Havel unweit von Pichelsberge eine größere Breite einnimt, da warf sich Jaczo, als er sich von dem grimmen Feinde verfolgt sah, in den Fluß. Nach hartem Kampfe mit den Wellen erreichte er mit seinen treuen Roß das jenseitige Ufer. Der heidnische Wendenfürst war gerettet. Idra, seine Tochter, empfing ihn freudestrahlend am anderen Ufer. Ein Priester aus Albrechts Heeresgefolge trat hinzu, und von ihm verlangte Jaczo die Taufe, die Aufnahme in den Christenbund, „Euer Gott hat mich gerettet, ihm will ich danken“ – also sprach er. Und da legte er an der Stelle, wo er das Land wiedergefunden, Schild, Schwert und Horn, zum Zeichen, daß die Macht der heidnischen Wenden in den Marken vernichtet war, nieder. Von jener Stunde an hieß die Stelle am Havelufer Schildhorn, und König Friedrich Wilhelm IV. ließ 1844 auf Schildhorn eine Denksäule errichten.“ „Sollte so’n Gaul wirklich von hier nach Schildhorn schwimmen können, noch dazu mit einem Reiter drauf?“ läßt sich Käseke zweifelnd vernehmen. „Wohl Dein Nachtwächterhorn, Aujust?“ höhnt sein guter Freund; „denkst Du, die Jenerals sind früher mit Signaltrompeten ‚rumjejondelt, wie heute mit’n Weltfeldmarschallstab? Ick denke mir, da hängt’n Schild und ’n Degen dran.“ „Fehlgeschossen, mein Lieber; aber waren die Herrschaften denn noch nie auf Schildhorn?“ „Selbstredend, Herr Professor!“ „Na, da sehen Sie die hellen Berliner! Das Horn und das Schwert spukt nicht bloß in Ihren Köpfen, sondern sogar in Büchern und Zeitungen. Aber am Denkmal hängt nichts weiter als ein Schild, und das mit recht; den —„ Der Dampfer hat eben die Gemünde passiert und steuert auf Schildhorn zu, da setzt, die Unterhaltung jäh verschlingend, mit allen Arm- und Lungenkräften die „Kleine Pauke“ ein: „Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion!“ Die Ueberrumpelung ruft allgemeine Bewegung hervor, doch sind die dadurch hervorgerufenen Gefühle sehr gemischter Natur. Am aufgeregtesten sind die Anhänger der „Trillerflöte“, deren musikalisches Gewissen durch die Ueberfülle von Dissonanzen in seinen Tiefen aufgewühlt wird und sich in entrüsteten Ausrufen, unter denen „Pfui Deibel!“ und „Verfluchte … erei!“ das Pianissimo bilden, Luft macht. Hohnlächelnd blicken die glücklichen Musikanten vom erhöhten Achterdeck auf die entsetzte Menge und blasen und pauken, was das Zeug hält. Zum Glück ist’s bis Schildhorn keine Meile mehr; der mitleidige Kapitän läßt Dampf geben und in wenigen Minuten hält das Fahrzeug an der Landungsbrücke. Alles stürzt von Bord, das übliche Gedränge entsteht und verläuft ohne weitere Zwischenfall; nur eine kleine Konfektionsdame wird in dem Ansturm über Bord gerissen und nimmt ein warmes Bad in der Gargen Lanke. Sie schreit nicht einmal übermäßig. Dann entfernt sich der Dampfer, nun alleiniger Besitz der „Pauker“, und noch lange hört man aus der Ferne, wie bei abziehendem Gewitter, ein dumpf grollendes „Bum bum bum!“ — „Bum!“ — „Bum!“- „B-b-!“ In den Schildhornlokalen herrscht schon reges Treiben. Hunderte sind zu Fuß und zu Rad, in Kremsern oder andere Vehikeln angekommen und laben sich an Bier, Kaffee und den mitgebrachten Vorräten. Dann gehts in den Wald, wo ebenfalls schon zechende und schmausende Zirkel lagern, und das Spielen beginnt: Ein zwei drei, das letzte Paar herbei! Drittenabschlagen, Schwarzer Mann und ähnliche harmlose Sachen, während die jüngsten Jahrgänge sich in allerlei Sport wie Baumklettern, Hosenzerreißen, Purzelbaumschlagen, Schmetterlingjagen und Wettrennen versuchen oder heimtückische Attentate auf die in den Kobern und Kremserverschlägen befindlichen, für den Nachmittagskaffee bestimmten Kuchenvorräte machen. Von der Anglerbucht aus werden in Kähnen oder auf dem Wasservelociped Ruder- und Schwimmpartien unternommen, die reizende Gelegenheit zur Anknüpfung, Festigung und Erledigung zarter Herzensbündnisse bieten. Ueberhaupt – wenn er Verdienste um die Menschheit hat, der alte Grunewald, so gehört dieser zu seinen vornehmsten: er macht die in der Großstadtluft eintrocknenden und verstaubten Herzen wieder frisch, jung und frei, und mancher zehrt noch wochenlang an der süßen Erinnerung der seligen Stunden, die er auf dem moosigen Grunde im Waldesschatten genossen. Beim Denkmal, dem uns unsere Schritte unwillkührlich nahe geführt haben, treffen wir unsere Bekannten vom Dampfer, die Trillerflötisten, wieder. Sie suchen nach einem der Entfaltung ihrer Fährigkeiten günstigen Plätzchen. Endlich ist es entdeckt, und nach langwierigen Verhandlungen über das erste Lied wird endlich der Ton gepackt und das uralte „Wer hat dich, du schöner Wald“ flott hinausgeschmettert. Einige kleine Entgleisungen abgerechnet, geht die Sache zur Zufriedenheit der zahlreichen, mit ihrem Beifall nicht kargenden Zuhörer von statten, und nun folgt Lied auf Lied, bis der im Schweiß seines Angesichts auf dem Holzstoß arbeitende Dirigent abwinkt. „Kinder, det habt ihr jut jemacht!“ ruft begeistert ein dicker Budiker, „erlaube mir, die Herren zu een kleenet Achtel einzuladen!“ – „Gieb lieber gleich ’ne Vierteltonne, Dicker!“ – „Schön kömmt mir auch nicht drauf an!“ ruft der Kunstfreund und marschiert, Arm in Arm mit dem Herrn Musikdirektor, unter den Klängen des Liedes „Wir sind die Sänger von Finsterwalde“ an der Spitze des Vereins ins Lokal zurück. Hier hat zum Entzücken der weiblichen Jugend endlich der Tanz begonnen. Drei Künstler, ein Violinenvirtuos, ein Hoboist und der Klavierspieler, bilden die sonntäglich verstärkte Kapelle und schmettern die neuesten Erzeugnisse der Tansmuse mit einer bewunderungswürdigen, durch die Aussicht auf zahllose Groschen belebten Verse und Ausdauer durch den Saal, der bald von hüpfenden und sich herumwirbelnden Pärchen wimmelt. Zu tanzen versteht der Berliner, nicht nur mit Schwung und Begeisterung, sondern, wie die Ausführungen des Menuett-Walzers, der Washington-Post oder des Rheinländers beweist, auch mit Geist und Grazie. Es ist ein Vergnügen, zuzusehen. Und die jungen Damen sind so genügsam. Zaudern die Herren zu lange, zuzugreifen, so fassen sie sich, wie immer in der Mehrzahl, gegenseitig um die Taille und drehen sich munter herum. Unermüdlich, bis der sinkende Abend die fürsorglichen Mütter zum Aufbruch mahnt, wird das Tanzbein geschwungen, kaum gönnt man sich die nötigen Pausen zum Essen und Trinken…“ Dann richtet die Erzählung ihren Blick auf das Geschehen am Stammtisch des „Grunewaldclubs „Kranke Leber“… weiterlesen. |

| 1910 ca. | Jaczoturm und Jaczoschlucht in Gatow, quer gegenüber Schildhorn, auf dem ehemaligen Grundstück von Emil Beringer

Bau des Jaczoturms auf dem heutigen Grundstück Gatower Straße 199:

|

| 1927 | Wolter/Sommer/Klotz, Seiten 150/151:

|

| 1930 ca. | Schildhorn Restaurant Hans Ritzhaupt, Werbebroschüre:

|

| 1938 | Verlag Spandauer Zeitung – Die Havel unser Heimatfluß: Spoiler

Die Sage von Schildhorn

Die Sage hat Schildhorn zu einer historischen Stätte gestempelt. Als Ende des Jahres 1150 der Wendenfürst Pribislaw, der Albrecht den Bären infolge kinderloser Ehe zum alleinigen Erben eingesetzt hatte, in Brandenburg gestorben war, entbrannte noch einmal der Widerstand der Wenden, die von dem Neffen Pribislaws, dem Wendenfürsten „Jaczo von Copnic“ (Köpenick) geführt wurden. Nach heißen Kämpfen fiel Brandenburg am 11. Juni 1157 Albrecht dem Bären zu, um fortan deutscher Besitz zu bleiben.Jaczo, dem daran gelegen war, daß Sumpfgebiet der Nuthe wieder zu gewinnen, entfloh über Poztupimi (Potsdam), um in den Waldungen bei Spandau den ersten Schutz zu finden. Doch die Deutschen folgten ihm zu Wasser und zu Lande. Bei Nedlitz hatten sich die Wenden in den Königswall, der auch unter dem Namen „Römerschanze“ bekannt ist, verschanzt. Sie wurden umzingelt und hatten keine andere Wahl, als über den schmalen Landrücken zwischen dem Gatower und Glienicker See und dann das rechte Havelufer aufwärts über das bergige Plateau nach Gatow zu fliehen. Zwei Tage tobte hier der Kampf. Von dem deutschen Reitervolk in die Enge getrieben, muste Jaczo die Flucht ergreifen; von den Seinen getrennt, jagte er auf seinem Pferde davon, bis er sich unverhofft auf einer Landzunge zwischen Gatow und Pichelsdorf befand und somit ihm jeder Rückweg abgeschnitten war. In höchster Lebensnot sprengte er im nachgsandten Regen der Pfeile und Speere den steilen Uferrand hinab in die Havelflut. Mitten in der Strömung fühlte er, daß sein Pferd dem Sinken nahe war und in Todesnot rief er, wie die Sage berichtet, den Christengott um Rettung an. Nach schwerem Kampfe mit den Wellen erreichte er das Ufer in Schildhorn, wo er als ein Zeichen seiner Errettung seinen Schild an eine Eiche hing. Friedrich Wilhelm IV., der feinsinnige Erhalter so mancher Zeugen alter Vergangenheit, ließ hier am blauen Havelstrom, der alten ehemaligen Grenze zwischen der Mark Brandenburg und der Provinz Liutizien, im Jahre 1845 von Stüler eine Denksäule aufstellen, einen knorrigen, aus Sandstein gehauenen Eichenstamm. Darüber ragt das Christenkreuz, und darunter hängt das runde Wappenschild: „Und erinnert dich, o Wandrer, |

| 1954 | Das von Friedrich August Stüler 1845 entworfene und im Krieg zerstörte Denkmal wurde wieder hergestellt. |

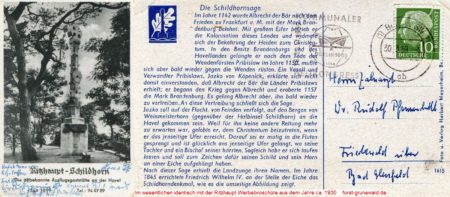

| 1959 ca. | Schildhorn Restaurant Ritzhaupt (seit 1899), Werbepostkarte (ähnlicher Text wie von ca. 1930): Spoiler

„Die Schildhornsage

.

Im Jahre 1142 wurde Albrecht der Bär nach dem Frieden zu Frankfurt a.M. mit der Mark Brandenburg belehnt. Mit großem Eifer betrieb er die Kolonisation dieses Landes und widmete sich der Bekehrung der Heiden zum Christentum. In den Besitz Brandenburgs und des Havellandes gelangte er nach dem Tode des Wendenfürsten Pribislaw im Jahre 1150, mußte sich aber bald wieder gegen die Wenden rüsten. Ein Versall und Verwandter Pribislaws, Jazko von Köpenick, erklärte sich nicht damit einverstanden, daß Albrecht der Bär die Länder Pribislwas erhielt; er begann den Krieg gegen Albrecht und eroberte 1157 die Mark Brandenburg. Es gelang Albrecht aber, ihn bald wieder zu vertreiben. An diese Vertreibung schließt sich die Sage: Im Jahre 1142 wurde Albrecht der Bär nach dem Frieden zu Frankfurt a.M. mit der Mark Brandenburg belehnt. Mit großem Eifer betrieb er die Kolonisation dieses Landes und widmete sich der Bekehrung der Heiden zum Christentum. In den Besitz Brandenburgs und des Havellandes gelangte er nach dem Tode des Wendenfürsten Pribislaw im Jahre 1150, mußte sich aber bald wieder gegen die Wenden rüsten. Ein Versall und Verwandter Pribislaws, Jazko von Köpenick, erklärte sich nicht damit einverstanden, daß Albrecht der Bär die Länder Pribislwas erhielt; er begann den Krieg gegen Albrecht und eroberte 1157 die Mark Brandenburg. Es gelang Albrecht aber, ihn bald wieder zu vertreiben. An diese Vertreibung schließt sich die Sage:. Jazko soll auf der Flucht, von Feinden verfolgt, auf den Bergen von Weinmeisterhorn (gegenüber der Halbinsel Schildhorn) an die Havel gekommen sein. Weil für ihn keine andere Rettung mehr zu erwarten war, gelobte er, dem Christentum beizutreten, wenn er das jenseitige Ufer erreicht. Darauf sei er mutig in die Fluten gesprengt und ist glücklich ans jenseitige Ufer gelangt, wo seine Tochter und ein Bischof seiner harrten. Sogleich habe er sich taufen lassen und soll zum Zeichen dafür seinen Schild und sein Horn an einer Eiche aufgehängt haben. . Nach dieser Sage erhielt die Landzunge ihren Namen. Im Jahre 1845 errichtete Friedrich Wilhelm IV. an der Stelle der Eiche das Schildhorndenkmal, wie es die umseitige Abbildung zeigt.“ |

| 1964 | Kurt Pomplum – Berlins alte Sagen – Erstausgabe, Seiten 46-48:

Spoiler

„Das Dorf Pichelsdorf bei Spandau, bei dem die Havel einen großen See bildet, ist eines der ältesten in der ganzen Gegend; denn die Einwohner erzählen, daß es bereits zu jenen Zeiten vorhanden gewesen sei, als die Leute noch in der Erde wohnten.Dicht am Einfluß in den genannten See bildet die Havel mit demselben eine sich ziemlich weit hin streckende Landzunge, die an ihrem äußersten Ende steil zum Wasser abfällt. Bis zu diesem Punkte soll einmal in alten Kriegszeiten ein von seinen Feinden verfolgter Ritter gekommen sein. Bei seiner eiligen Flucht hatte er aber nicht bemerkt, daß sich ihm kein Ausgang darbot, und die Feinde riefen daher bereits triumphierend: „Nun haben wir ihn wie in einem Sack“, woher auch dies Stück Landes den Namen „der Sack“ erhalten hat. Aber der Ritter ließ den Mut nicht sinken und versuchte noch das letzte Mittel der Rettung: er gab seinem Rosse die Sporen und stürzte sich mit ihm in den See. Das wackere Tier strengte alle Kraft an und brachte seinen Herren glücklich an eine drüben in den See hineinragende Spitze. Da hängte der Ritter zum ewigen Andenken an den gefahrvollen Ritt Schild und Sperr an eine Eiche auf, und darum heißt die Landzunge bis auf den heutigen Tag das Schildhorn.

… Seite 77/78 – Zur Chronik der Sage: Die Sage erscheint zuerst bei Jacob Paul v. Grundling, Leben und Taten Markgrafs Albrecht d. Bären, 1730, S. 21, nennt aber als Schauplatz Sakrow bei Potsdam sowie Pribislav und Albrecht den Bären als Kontrahenten. Bekmann und Buchholz folgten Grundling. Beckmann (I, 984) schreibt: „Hiernächst gehet sie [die Havel] unweit Potsdam auf Sakro, den Ort, da Prebislaus der Wendische König nach der Schlacht mit Alberto Urso mit seinem Pferd durch die Havel soll gesetzet haben“.Auf Jaczo und das Schildhorn bezogen, findet sich die Sage zuerst bei Valentin Heinrich Schmidt, Über die Erwerbung der Mark Brandenburg durch Albrecht den Bären, Berlin 1823, S. 45.Georg Sello, Potsdam und Sans-Souci, Breslau 1888, S. 150-164, insbes. S. 154ff., ist der Schildhornsage gegenüber sehr kritisch eingestellt und hält sie für eine Erfindung des Schmidt. … Auch Theodor Fontane befaßte sich in der Erstausgabe seiner „Wanderungen“ (S. 377-382) mit dem Schildhorn, hat das Kapitel aber in den späteren Auflagen weggelassen. … Ein zweites Schildhorn-Denkmal in Spandau-Weinmeisterhöhe, Gatower Straße 227, ist weithin unbekannt, weil es auf eingezäuntem und der Allgemeinheit nicht zugänglichem Gelände der Berliner Stadtentwässerung steht. Ein 1914 von dem Vorbesitzer des Grundstücks errichteter, zinnengeschmückter Rundturm trägt ein Relief mit der Inschrift: Has per fauces Jaczo, princeps Slavorum, ab Alberto Urso pulsus ad Havelam evasit Anno Domini MCLVII (Durch diese Schlucht wurde Jaczo, der Wendenfürst, 1157 von Albrecht den Bären verfolgt und in die Havel getrieben).“ – Siehe Jaczoturm/Jaczoschlucht |

| 2002- 2003 |

Tagesspiegel (20.12.) – Weil sich die Unternehmen die Weihnachtsfeiern sparen, stehen viele Wirte vor der Pleite Tagesspiegel (24.04.) – Trauriges Ende für das Wirtshaus Schildhorn Tagesspiegel (31.05.) – Wirtshaus Schildhorn an der Havel öffnet unter Schweizer Regie |

| 2004 | Berliner Zeitung (19.06.) – Neuen Spielplatz auf Schildhorn |

| 2012 | Tagesspiegel (10.06.) – Schwimmen wie ein Slawenfürst |

.

.

.

|

GALERIE Schildhorn |

|

GALERIE Schildhorndenkmal |

.